Tendinopatia achillea: punto debole dei corridori

- Erika Polverino

- 4 giu 2023

- Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 6 feb 2024

Dalla Fisiopatologia al trattamento.

Il tendine d’Achille è il tendine più largo e più forte del corpo umano, connette i muscoli del polpaccio - il gastrocnemio e il soleo - al calcagno, l'elemento osseo che costituisce il tallone. Questi muscoli (che costituiscono il tricipite surale) hanno come funzione quella di estendere e supinare la caviglia, sia a ginocchio esteso che flesso, azione fondamentale per camminare, correre e saltare.

Dunque gli sport più a rischio sono quelli di lunga durata (ciclismo, corsa, maratona, etc.) e quelli esplosivi (pallavolo, calcio, basket, etc). Anche alcune professioni sono predisponenti con gli stessi principi.

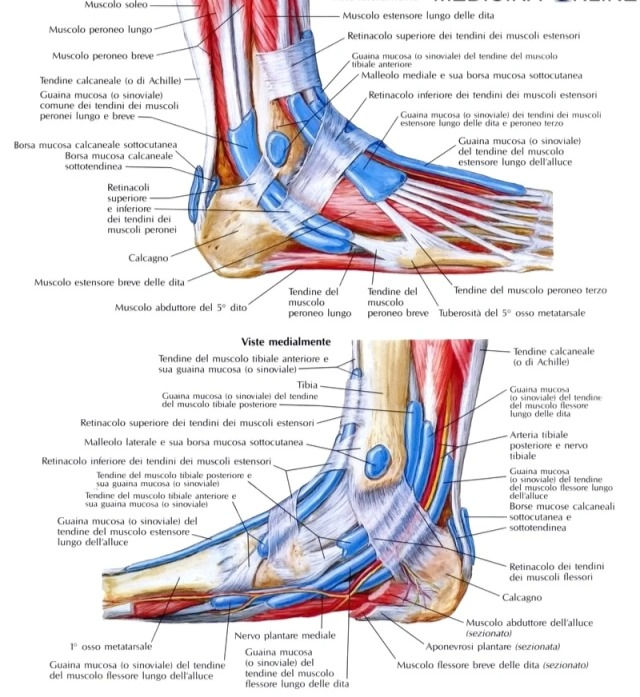

Anatomia e struttura

Un tendine è una fascia di tessuto connettivo fibroso, poco vascolarizzato, dotato di una certa flessibilità e ad alto contenuto di collagene, che unisce un muscolo scheletrico a un osso. E' avvolto per tutto il suo decorso da una guaina chiamata peritenonio, un strato sottile di tessuto connettivo denso di spessore variabile, le cui fibre avvolgono il tendine e penetrano dentro di esso per conferirgli compattezza.

Il tendine d'achille, propriamente detto Tendine calcaneare, è il punto di congiunzione dei muscoli che costituiscono il Tricipite della sura: gastrocnemio e soleo:

il gastrocnemio è un grosso muscolo biarticolare, che collega cioè due articolazioni (ginocchio e caviglia), ed è risultante dall'unione di due capi muscolari (il gemello mediale e il gemello laterale);

il soleo, invece, è un muscolo dalle dimensioni più ridotte e monoarticolare, costituito da un unico capo muscolare.

All'interno di questo quadro, il tendine d'Achille si colloca come l'elemento anatomico che riunisce le parti terminali di questi capi articolari all'osso calcaneare del piede, sulla cosiddetta tuberosità calcaneare

Poco prima di dove il tendine d'Achille s'inserisce sul calcagno, prende posto una borsa sinoviale, denominata borsa calcaneare.

Come tutte le borse sinoviali, anche la borsa calcaneare è una sacca ripiena di liquido sieroso e ha il compito di limitare lo sfregamento – che potrebbe poi causare irritazione – delle strutture anatomiche fra cui si frappone.

Come accennato in precedenza, l'apporto di sangue ossigenato al tendine d'Achille è scarso. A provvedere a tale apporto sono, nello specifico, un ramo ricorrente dell'arteria tibiale posteriore e alcune ramificazioni dei vasi arteriosi che riforniscono i muscoli della gamba.

Il tendine di Achille riceve una doppia innervazione, dal nervo sciatico popliteo interno e dal nervo tibiale posteriore.

Funzione

Il tendine d'Achille gioca un ruolo cardine nella locomozione; infatti, collegando gastrocnemio e soleo al calcagno, permette:

La flessione plantare del piede: movimento di sollevamento del tallone e abbassamento dell'avampiede, di fatto l'abilità che consente all'essere umano di camminare sulle punte.

La flessione della gamba sulla coscia: movimento che avvicina la gamba verso il retro della coscia.

Il tendine d'Achille, inoltre, è deputato a sostenere e assorbire le forze di tensione e le potenti sollecitazioni, create dal movimento dell'arto inferiore, in occasione di una camminata, una corsa o un salto.

Stadi anatomo-clinici da "overuse"

Fattori predisponenti

Tra le cause più comuni che portano alla degenerazione del tendine d'achille abbiamo sindromi da sovraccarico funzionale legate a microtraumi ripetuti, perdita di elasticità del tendine a causa dell’invecchiamento e problemi posturali (eterometria, valgismo e varismo, lassità legamentosa, sovrappeso, Morbo di Hugland), ma anche allenamenti su superfici irregolari o eccessivamente dure o in discesa, e l’uso di calzature inadeguate.

Tra le cause ricordiamo anche fattori individuali quali come malattie del collagene, diabete, disturbi del microcircolo, o artrite reumatoide.

Sintomi

Si manifesta come un dolore nell’area della porzione distale del tendine, solitamente sotto forma di fitte. Il dolore spesso si sviluppa con le prime attività mattutine e può aumentare con l’esercizio fisico, o essere avvertito sia nella semplice deambulazione che durante la corsa. Nei casi più avanzati è presente tumefazione, riduzione dei movimenti della caviglia, ispessimento del tendine e rumori, arrossamento e aumento della temperatura cutanea per flogosi,

Stadi

Possiamo distinguere tre stadi di tendinopatia:

Stadio I: in cui è presente un infiammazione che interessa le strutture tendinee che lo avvolgono, mentre il tendine è integro ma si percepisce un crepitio intorno al tendine a causa dell'essudato, viene chiamato peritendinite.

Stadio II: in cui al processo infiammatorio che interessa le strutture tendinee si associa anche una degenerazione della sostanza profonda del tendine, prende il nome di tendinosi.

Stadio III: in cui è presente solo una tendinosi, cioè la degenerazione asintomatica del tendine senza infiammazione concomitante. In questo caso può svilupparsi una rottura interstiziale, parziale o una rottura acuta completa.

Diagnosi e Trattamento

La diagnosi parte dall'esame obiettivo per essere confermata tramite esame strumentale (ecografia, RMN) per osservare lo stadio evolutivo della patologia.

In caso di integrità della struttura il trattamento è Conservativo e prevede;

terapia fisica

riposo

mobilizzazione passiva

ginnastica eccentrica

massaggio funzionale e trasverso

infiltrazioni cortisoniche

Sarà importante eliminare i fattori predisponenti e iniziare quanto prima un protocollo di rieducazione motoria.

Si dovrà favorire nelle fasi iniziali un lavoro di tipo eccentrico per migliorare l'elasticità tendinea, successivamente si potrà iniziare ad aumentare gradualmente il carico per stimolare la forza tensile e il metabolismo del collagene, e solo infine si potrà aumentare la velocità per aumentare proporzionalmente anche la forza. Il trattamento terapeutico si pone come obiettivo principale quello di riabilitare le strutture compromesse, ma al contempo sarà importante la rieducazione funzionale segmentaria e globale per non incappare negli stessi fattori predisponenti la patologia scatenati da vizi posturali.

Di seguito un esempio di protocollo mirato da eseguire al gradino (come mostrato nella figura), suddiviso in quattro

livelli di difficoltà:

Usare entrambe le gambe sia per salire che per scendere.

Salire con entrambe le gambe, ma scendere con una sola.

Usare una sola gamba sia per la salita che per la discesa.

Eseguire l’esercizio con una sola gamba e con un carico.

Se eseguiti correttamente, si possono osservare i primi benefici dopo 1-2 settimane, ma per avere dei risultati significativi il periodo si prolunga per 6-12 settimane.

La terapia manuale (manipolazioni, trattamento tessuti molli e trigger points) invece si è dimostrata utile nella riduzione del dolore.

Il trattamento chirurgico è sconsigliato a meno che non sia necessario in caso di rottura. In tal caso, la convalescenza e la riabilitazione si suddivide in:

fase infiammatoria (0-6 gg) in cui è previsto riposo, ghiaccio, FANS ed elevazione del tallone;

fase proliferativa (5-21 gg) in cui sarà importante prevenire le aderenze attraverso mobilizzazione passiva, stretching dinamico, massaggio trasversale profondo o di frizione;

fase di rimodellamento (20< gg) in cui si agisce sulla riduzione del dolore e dell'edema attraverso bendaggi funzionali, lavoro isometrico concentrico ed eccentrico, ed incremento graduale del carico e della velocità.

Conclusioni

Per quanto concerne il trattamento delle tendinopatie, il trattamento conservativo è la scelta d’elezione e prevede un trattamento globale basato sulla combinazione di educazione del paziente alla patologia, riduzione del dolore attraverso tecniche di terapia manuale, e recupero delle capacità funzionali attraverso una corretta gestione del carico. Un approccio non di tipo protocollare bensì personalizzato in base alle caratteristiche del paziente.

Commenti