Rachide: struttura e funzione

- Erika Polverino

- 4 lug 2023

- Tempo di lettura: 9 min

[dal gr. rhákhis rhákhios "spina dorsale"]. - (anat.) [serie di vertebre sovrapposte che costituiscono lo scheletro del busto] ≈ colonna vertebrale, spina dorsale.

Anatomia

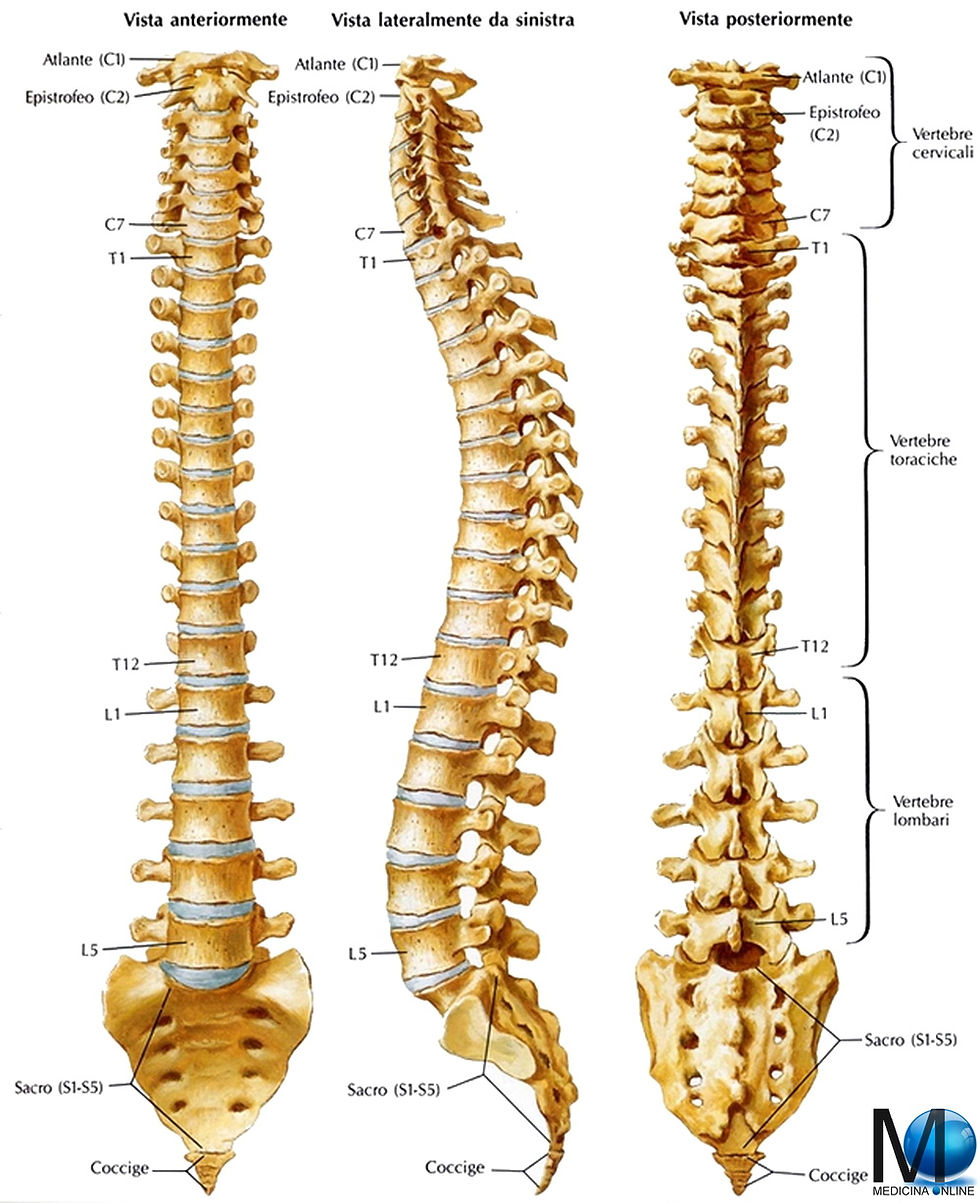

La colonna vertebrale inizia dal foro occipitale ed è costituito dalle vertebre che sono i suoi elementi base, 33 in tutto, di cui:

7 cervicali (le prime sono attaccate al cranio tramite 'occipite)

12 toraciche (collegate alle coste, a formare la gabbia toracica)

5 lombari (punto di maggiore sollecitazioni)

5 sacrali (fuse tra loro a formare l'osso sacro)

4-5 coccigee

La loro struttura anatomica è caratterizzata da una porzione anteriore, il corpo vertebrale e da una porzione posteriore, l'arco, simile ad un ferro da cavallo all'interno del quale scorre il midollo spinale (che termina al livello di L2 e prosegue con le radici nervose, cauda equina). In questa sede sono presenti - disposti parallelamente rispetto all'asse maggiore del corpo vertebrale - due processi trasversi e, perpendicolarmente, il processo spinoso. Particolarmente importanti sono i processi articolari che mettono direttamente in contatto, mediante le rispettive faccette, gli archi delle vertebre sovrastanti e sottostanti. Fra ogni corpo vertebrale si inserisce il disco intervertebrale che oltre a separare i corpi vertebrali ha una importante funzione di ammortizzatore.

Caratteristiche delle vertebre

Ogni vertebra presenta caratteristiche simili e aspetti differenti, derivanti sia alla sede di appartenenza ai vari segmenti della colonna sia dalla peculiarità delle singole vertebre.

La prima vertebra è l'Atlante, ben collegata all'osso occipitale, la seconda è l'Epistrofeo, collegato all'Atlante tramite delle faccette articolari e un dente, il quale permette i movimenti rotazionali della testa.

Il corpo di ogni vertebre cervicale ha il suo processo spinoso bifido, tranne l'ultima.

Ogni vertebra ha 3 fori:

foro vertebrale > dove passa il midollo spinale

fori trasversali > dove passano i vasi sanguigni

Il corpo delle vertebre toraciche è più grande , il processo è più allungato e rivolto verso il basso, inoltre sui processi trasversali sono presenti altre faccette articolari che collegano le coste.

L'ultima vertebra toracica ha un processo spinoso più robusto e quadrangolare, più simile a quello delle vertebre lombari che hanno un foro vertebrale grande, un foro piccolo, un processo spinoso più piccolo e quadrangolare.

Articolazioni e unità funzionale

Le articolazioni intervertebrali congiungono tra di loro le vertebre contigue. Per quanto riguarda l'articolazione atlo-epistrofeica tra la prima vertebra cervicale e la seconda, questa mostra una notevole differenza rispetto alle altre. Le vertebre del tratto sacrale e coccigeo sono invece fuse tra loro a formare l'osso sacro e il coccige. Le articolazioni tra la quinta vertebra lombare e l'osso sacro (articolazione sacro-vertebrale) e quella tra l'osso sacro e il coccige (articolazione sacro-coccigea), anch'esse mostrano notevoli differenze rispetto alle normali articolazioni intervertebrali.

Ogni articolazione intervertebrale si può distinguere in una articolazione del tipo delle sinfisi tra i corpi delle vertebre, un'articolazione di tipo sinoviale del tipo delle artrodie tra i processi articolari (nota anche come zigapofisi) e un'articolazione del tipo delle sindesmosi tra gli archi.

Le articolazioni interapofisarie si instaurano tra il processo articolare inferiore di una vertebra e quello superiore di quella ad essa sottostante, ed è sostenuta dalla presenza dei legamenti appartenenti alla sinfisi tra i corpi vertebrali e alla sindesmosi tra gli archi.

Queste articolazioni costituiscono la parte cinetica della colonna e condizionano la direzione del movimento. Consentono il movimento di scivolamento tra le due superfici articolari; guidano differenti movimenti itervertebrali in base alla loro obliquità; resistono alle forze traslatorie dando stabilità al rachide.

Ogni articolazione intervertebrale è interposta da un disco intervertebrale, una struttura fibrocartilaginea flessibile.

Ha la forma di una lente biconvessa che ben si adatta a quella dei corpi vertebrali a cui è interposto.

In ciascun disco si possono riconoscere due parti:

Il nucleo polposo: una massa centrale, gelatinosa, giallognola e costituita da mucopolisaccaridi fortemente igroscopici (trattengono acqua); ha lo scopo di rispondere alle sollecitazioni delle forze agenti sulla colonna e di distribuirle in modo uniforme all'anulus.

L'anulus fibroso: solida e concentrica impalcatura periferica, le cui fibre sono disposte in regolari strati concentri che si incrociano tra loro. Ha lo scopo di contenere e proteggere il nucleo centrale e conferisce al disco grande resistenza alla compressione.

La funzione dei dischi è particolarmente importante nel tratto lombare, dove le vertebre sono maggiormente sollecitate dal carico sovrastante; ecco perché, tra L1 ed L5, i dischi intervertebrali raggiungono uno spessore superiore e proporzionalmente maggiore rispetto ai corpi vertebrali. Tale rapporto, pari ad 1/3, scende ad 1/4 nelle vertebre cervicali e a 1/7 in quelle dorsali, anche per questo dotate di minore mobilità.

Oltre a variare leggermente nella forma in base alla sede della colonna, i dischi intervertebrali sono normalmente più spessi nella parte anteriore (diretta verso l'addome); sono assenti, inoltre, tra le vertebre sacrali e coccigee, nonché tra le prime due cervicali.

I dischi intervertebrali sono collegati, anteriormente e posteriormente lungo l'intera colonna, da legamenti fibrosi che ne costituiscono una potente struttura di rinforzo.

I dischi intervertebrali adulti non possiedono un'irrorazione ematica; sottili vasi sanguigni entrano ed escono dal disco nei primi anni di vita, ma tendono poi a scomparire verso i 20-30 anni.

Di conseguenza, il disco intervertebrale trae il proprio nutrimento essenzialmente per osmosi dai letti capillari che lo circondano; allo stesso modo, elimina le sostanze di rifiuto.

Questo meccanismo viene attivato dai cambi di pressione all'interno del disco, generatisi durante i movimenti della colonna.

Quando si applica una pressione sul disco intervertebrale, si ottiene una fuoriuscita dei liquidi di nutrimento e una riduzione del suo spessore.

Viceversa, quando si toglie pressione (ad esempio durante il sonno od utilizzando una panca a inversione), avviene un richiamo di liquidi verso l'interno e un ripristino della sua struttura.

È noto, infatti, che la statura al risveglio è circa 2 centimetri superiore rispetto a quella misurata al termine di una giornata lavorativa, dal momento che ogni disco intervertebrale subisce variazioni quotidiane pari al 10% del suo spessore.

In persone giovani, i vari dischi costituiscono il 25% dell'altezza del rachide, ma questa percentuale è destinata a scendere con l'invecchiamento: l'avanzare dell'età, infatti, porta con sé una progressiva e irreversibile perdita di acqua e funzionalità del disco intervertebrale, che si trasforma in un "ammortizzatore scarico" (si parla anche di disco intervertebrale disidratato).

Questa degenerazione dovuta all'età è una condizione meglio nota come discopatia degenerativa.

Solitamente, il processo degenerativo dei dischi comincia a partire dai 40 anni.

Ogni unità funzionale (2 vertebre con disco interposto) del rachide deve garantire le seguenti caratteristiche:

stabilità

flessibilità

tensione e compressione

flessione, estensione, inclinazione laterale

rotazione assiale

movimenti accoppiati

correlazione con le faccette articolari

correlazione con età e processi degenerativi

La stabilità è data dalla resistenza che viene offerta da una forza verticale e una forza orizzontale; la flessibilità è data dalla capacità di deformazione.

Curve fisiologiche

In osservazione dal piano frontale il rachide appare rettilineo, tuttavia se osservato dal punto di vista sagittale si possono contare 4 curvature:

LORDOSI CERVICALE

CIFOSI DORSALE

LORDOSI LOMBARE

CIFOSI CRANIO-SACRALE

La presenza delle curve è necessaria al mantenimento della resistenza del rachide alle sollecitazioni di compressione assiale. Infatti la resistenza è proporzionale al numero delle curve.

Un'alterazione delle curve fisiologiche viene classificata in base alla localizzazione; si potranno riscontrare:

- accentuazioni

- inversioni

- estensioni

- scoliosi

Una qualsiasi alterazione può essere fattore predisponente altre patologie del rachide dovute a processi degenerativi da sovraccarico funzionale, in quanto la colonna perde la sua capacità di ammortizzare e vincere le resistenze a cui è soggetta.

Forze che agiscono sulla colonna vertebrale

Le forze alle quale è sottoposta la colonna vertebrale possono derivare dall'ambiente esterno ( forze estrinseche: gravità e reazioni vincolari con il terreno) o dall'interno ( forze di contrazione muscolare o tensioni legamentose)

Nelle attività quotidiane la colona è sottoposta a diversi carichi:

forze di compressione > assorbite soprattutto dalla porzione anteriore

forze di torsione > agiscono sulle articolazioni posteriori

forze di tensione o di taglio > generate dai movimenti di flesso estensione

Il disco intervertebrale ha un ruolo fondamentale nella resistenza assiale, infatti il nucleo è responsabile del 75% dell'ammortizzazione del carico mentre l'anulus del 25%. Si Osserva che il disco riesca a resistere ad un carico di 550Kg (vertebre resiste a 450Kg prima di fratturarsi), questo perchè la pressione interna al nucleo viene trasmessa in ogni direzione.

Tuttavia le pressioni interdiscali sono variabili, e dipendono dalla posizione delle vertebre.

Per esempio: un soggetto in piedi di 70 kg subisce una pressione sul disco lombare L3 di 70 kg.

Lo stesso soggetto flesso in avanti di 20° senza carico subisce una pressione sullo stesso disco pari a 120 kg; con un carico di 20 kg la pressione aumenta di 340kg; con un carico di 30 kg la pressione aumenta di 450 kg; etc...

La tonicità dei muscoli addominali può ridurre questa pressione del 30% creando una pressione interaddominale che riduce il carico sulla colonna.

Movimenti del rachide

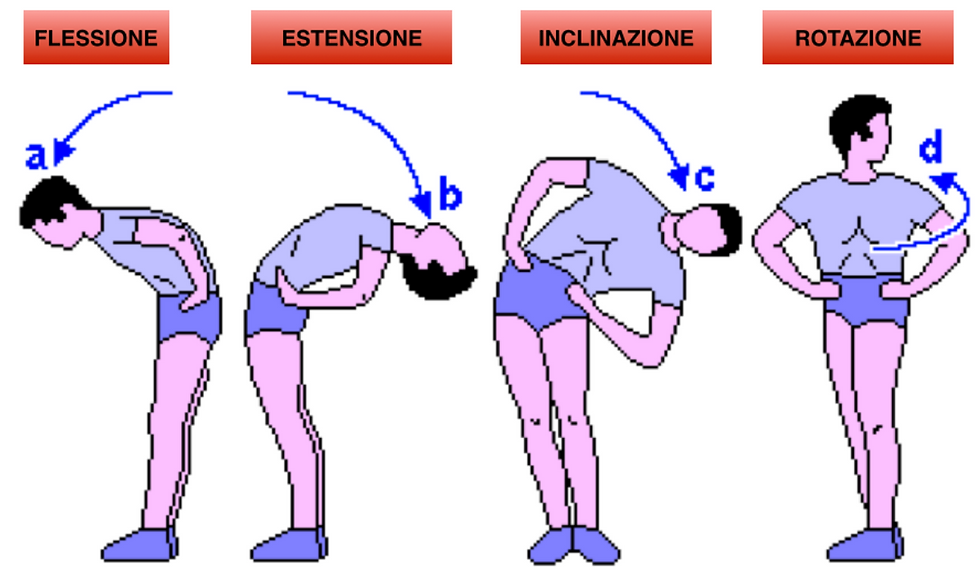

I movimenti del rachide si effettuano lungo tutti e tre piani dello spazio:

Piano frontale: movimenti di inclinazione o flessione laterale (80°-90°)

Piano sagittale: movimenti di flesso-estensione (90°-140°)

Piano trasversale: movimenti di rotazione (90°)

Estensione

E' eseguita dalla contrazione dei muscoli posteriori: gli erettori spinali. Durante questo movimento il nucleo polposo del disco intervertebrale viene spinto in avanti sollecitando la porzione anteriore dell'anello fibroso.

Flessione

Il movimento di flessione inizia da una breve contrazione dei muscoli della parete addominale, ma effettivamente è svolto dagli erettori spinali che, allungandosi a poco a poco, contrastano la forza di gravità evitando che il tronco cada bruscamente in avanti. Durante questo movimento si tendono i legamenti e i muscoli posteriori, il nucleo polposo viene spinto indietro provocando una sollecitazione della porzione posteriore dell'anello fibroso, fino a fissurarlo e a romperlo con conseguente migrazione del nucleo.

Rotazione e Inclinazione

Questi movimenti sono effettuati dalla muscolatura addominale e da alcuni muscoli dorsali in sinergia con gli erettori spinali; il lavoro di questi ultimi sarà tanto più intenso quanto la colonna sarà flessa in avanti, proprio per la loro funzione antigravitaria.

I muscoli erettori spinali essendo coinvolti in tutti i movimenti del rachide subiscono col tempo un accorciamento, con conseguente aumento della pressione sui dischi intervertebrali.

Mobilità della colonna e patogenesi

La presenza delle curve della colonna vertebrale aumenta la resistenza del rachide alle sollecitazioni di compressione assiale(che vengono dall’alto). Quindi per fare un esempio la forza e la resistenza di una colonna che presenta le sue tre curve fisiologiche (lordosi lombare, cifosi dorsale e lordosi cervicale) è proporzionale al quadrato del numero delle curve +1,ovvero 3×3=9+1=10.

Se per esempio consideriamo una colonna vertebrale dove viene annullata una curva ad esempio la lordosi cervicale rettilineizzata per posture anteriori, per colpi di frusta, ecc. la resistenza della colonna si dimezzerà (2×2=4+1=5).

Se addirittura prendiamo come riferimento una colonna rettilinea dove si sono annullate le curve della cervicale, della lombare e della dorsale, la sua resistenza sarà uno (0x0=0+1=1).

La rilevanza delle curve può essere anche misurata in base all’indice rachideo di Delmas che è il rapporto tra la lunghezza sviluppata tra l’atlante (c1) ed il piatto superiore della prima vertebra sacrale (s1) e l’altezza presa sempre tra le due vertebre estreme.

Una colonna vertebrale con curve normali possiede un indice del 95% con limiti estremi di 94% e 96%. un rachide con curve accentuate ha un indice di Delmas inferiore a 94%, cioè la lunghezza sviluppata è molto maggiore rispetto all’altezza; al contrario un rachide con curve poco accentuate, cioè quasi rettilineo possiede un indice di Delmas superiore al 96%.

L’importanza di questa classificazione anatomica deriva dal fatto che l’indice di Delmas è utile ad individuare il morfotipo funzionale dell’individuo.

Il rachide con curve pronunciate caratterizza un morfotipo dinamico, corrispondente ad un maggior grado di elasticità, mentre quello con curve appiattite corrisponde ad un morfotipo statico, con caratteristiche di maggiore rigidità.

L'indice rechideo di Delmas indica la tipologia di colonna che presenta un determinato individuo. Esso è la risultante del rapporto tra l'altezza (H) moltiplicata per 100 e la sua lunghezza (L), ovvero H*100/L.

Alla luce di ciò ecco quali fattori ambientali, genetici, lavorativi e stile di vita si riconoscono favorenti il mal di schiena:

una muscolatura poco allenata, poco tonica e non sufficientemente sviluppata, non solo a carico della colonna (muscoli paravertebrali), ma anche e soprattutto per quanto riguarda la parete addominale

la sedentarietà e la conseguente debolezza della muscolatura profonda del rachide non permette il corretto impilamento dei corpi vertebrali e dunque provoca problemi nel mantenimento della stazione eretta per periodi prolungati. Le persone che soffrono di questo problema faticano a stare in piedi per intervalli di tempo anche brevi. Quando sono costrette a farlo, sollecitano la muscolatura in maniera incompatibile con il suo grado di allenamento, determinandone l’infiammazione

abitudini scorrette, dannose per la salute della colonna vertebrale, come l’utilizzo di zaini pesanti, il trasporto di carichi non distribuiti correttamente sulla schiena, l’utilizzo di scarpe con tacchi alti per molte ore

lo stress in maniera indiretta, inteso come incapacità di una corretta gestione delle tensioni accumulate durante le attività giornaliere, si scarica sulla colonna vertebrale, minandone la salute. Lo stress porta ad assumere inconsapevolmente posizioni rigide, posture scorrette e quindi alla contrazione permanente dei muscoli

difetti congeniti della colonna vertebrale: la presenza di deformità congenite o pregresse, se non trattata in maniera corretta, può peggiorare coinvolgendo anche le strutture nervose. In questo caso il dolore diventa più intenso, persistente, bruciante e diffuso e il disturbo più complesso da trattare. L‘iperlordosi, ossia l’accentuazione della curvatura lombare, è una condizione di per sé fisiologica che può tuttavia aumentare il rischio di protrusioni ed ernie. La presenza di una curvatura enfatizzata determina infatti una minore resistenza alle sollecitazioni che si scaricano sul tratto lombare del rachide. In questi casi, l’impostazione di un percorso di fisioterapia e ginnastica posturale può aiutare a contenere il rischio. La presenza di eventuali deformità congenite della colonna o di scivolamento delle vertebre le une sulle altre di solito le vertebre lombari L4 su L5 o L5 su S1(sacrali) (spondilolistesi) dalla nascita o per traumi, interventi chirurgici con esiti cicatriziali, che predispongono all’insorgenza di ernie a causa delle alterazioni biomeccaniche della colonna.

l’artrosi ovvero la degenerazione del complesso vertebra-disco con la presenza di becchi osteofitici che occupano spazio ed insieme alla riduzione di altezza dei del disco provocano compressione sulle radici nervose.

Commenti